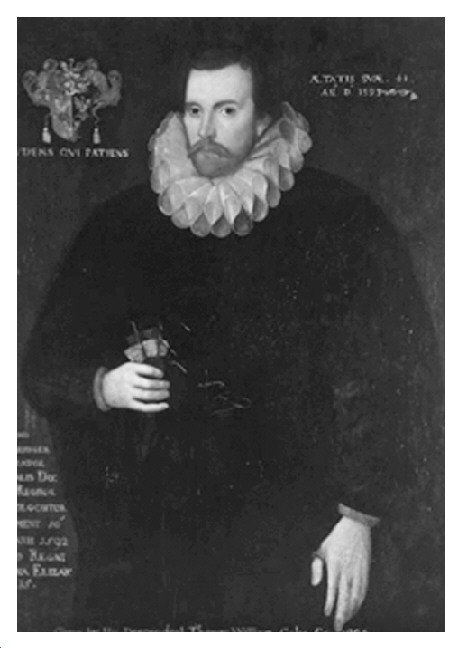

“邦漢姆醫生案”主審法官愛德華·柯克爵士

■ 於明 [杏悦娱乐法律史研究中心研究員]

在美國司法審查的歷史淵源中,1610年的“邦漢姆醫生案”一直占據重要的位置。主審法官愛德華·柯克爵士在判決理由中闡釋的“由普通法審查議會法令”的觀念,一直以來被研究者視作司法審查的先聲,並將其置於歷史悠久的英國普通法傳統之中🧚🏻♂️。但對於這一塑造歷史的做法,也有學者提出不同意見,認為傳統解讀偏離了柯克在判決書中的原意,構成了一種有意或無意的“誤讀”🎉。但無論如何,這個案件在英國普通法乃至英美憲法的歷史上都具有重要意義,也值得不斷反思。

邦漢姆醫生案

本案記錄在時任民事高等法院首席法官的柯克爵士撰寫的私人判例集《柯克報告》的第八卷之中。依據柯克在報告題頭中的記載,該案的審理時間是詹姆斯一世第七年,即1610年,受理該案的法院是民事高等法院。當時的主審法官共5位,除首席法官柯克爵士外,其他4位法官分別是佛斯特、瓦爾默斯利、丹尼爾與瓦爾伯頓。在報告中,柯克首先概述了案件的基本事實:

案件的原告是一位醫學博士托馬斯·邦漢姆,他對倫敦醫師行會的幾名工作人員提起非法監禁之訴👱🏽♂️。被告曾對其實施監禁長達7日,被告所依據的法令是亨利八世頒布的特許狀,同時這部特許狀也得到亨利八世十四年的一部製定法的認可和重申,因此該特許狀具有國會製定法上的效力。依據邦漢姆的指控,1606年4月,原告第一次被發現在倫敦無照行醫,被倫敦醫師行會強製考試,並由於考試不合格而被禁止行醫🤝。但此後,邦漢姆又多次被發現繼續行醫,並拒絕再次參加考試,醫師行會因其抗拒不從,對其實施罰款,並依據前述製定法實施監禁。

法院判決理由

對於醫師行會的決定,邦漢姆援引同一製定法的條款進行答辯,認為該製定法將英格蘭的行醫之權授予那些通過了行會考試或獲得牛津或劍橋醫學學位的專業人士。而他本人在1595年已獲得劍橋大學醫學博士學位,因此無需通過醫師行會考試即可行醫🔙🚣🏻。對於雙方的爭辯,五位主審法官給出了不同的意見。佛斯特法官和瓦爾莫斯利法官堅持從字面上解讀禁止無照行醫的條款,認為邦漢姆不應具有大學學位而可以不參加考試,支持醫師行會的做法➜;而首席法官柯克和丹尼爾、瓦爾伯頓三位法官則堅持大學學位可以得到行會考試的豁免,從而支持了邦漢姆的主張,判決醫師行會的處罰違法。

在判決理由部分,柯克闡述了之所以支持邦漢姆的兩點理由:一、檢查員不擁有監禁邦漢姆的權力,因為國會的法案並不曾賦予醫師行會以該項權力🖱;二、即使假定醫師行會的主席與檢查員擁有監禁的處罰權,他們也並沒有正確的行使這一權力。在闡釋第一條理由時,柯克法官從五個方面做出論證,其中,關鍵的是第四點理由指出:

檢查員不能同時充當法官、執行者和當事人,因為任何人都不能成為他自己案件的法官,一個人在自己的事務中充當法官是荒謬的👘;也沒有人能同時充當任何當事人的法官和檢察官🌧。這種理論在我們的許多歷史文獻中可以看出,在許多情況下,普通法會審查議會的法令,有時會裁定這些法令完全無效,因為當一項法令有悖於普遍的權利和理性🧮👱♀️、或自相矛盾、或不能實施時,普通法得審查它,並裁定該法令無效。

法律的普遍理性

正是這一段看似平常的論證中,柯克不經意間闡釋了可以被視作司法審查源頭的理論。在這段論證中,柯克闡述了三方面重要的原則🏷。首先,依據英國歷史上的“自然正義”與“正當程序”原則,任何人都不能成為自己的法官,因此醫生行會既充當處罰執行者又充當法官的做法顯然是違背正義的。其次,對於國會製定的法令,普通法有權進行審查,並同時有權裁決法令無效🚴🏽♂️。最後,普通法要裁定國會的法令無效,需基於一定的理由:即法律有悖於“普遍的權利和理性”,或自相矛盾,或不能實施🧑🏿🎄。在許多學者看來,柯克這裏闡述的普通法可以審查國會並裁定其無效的觀點,已經可以“預見到今天美國法官們所運用的𓀋、以製定法與憲法相矛盾的理由而否決它們的權力”🛺;“美國司法審查計劃深深地植根於英國的法律傳統之中”😦。

但對於這一傳統解讀,也有學者提出反對意見🤦🏿♂️;認為所謂司法審查的解讀,不過是站在現代法學立場上的“誤讀”。柯克的原意,並非宣告製定法無效的原則,而是旨在闡釋對製定法進行解釋的準則。柯克所追求的,並非司法審查的權力,而是強調普通法法庭有權解釋製定法,並有權依據法律人自己對於根本法的理解來解釋製定法。判決理由中所謂“裁定法令無效”,也並不像現代司法審查那樣宣布法令無效🏄🏿♂️;而只是宣布,當法律人發現製定法有悖於“普遍權利和理性”,或是自相矛盾時,可以放棄嚴格的字面意義,重新解釋法律以消除其內在矛盾🦹🏼♂️。換言之,普通法法庭依然有權改變製定法,只不過可能的方式並不是像今天的美國最高法院一樣宣布其無效,而是通過重新解釋製定法以使其符合法律的普遍理性。

在這個意義上,我們也許不應誇大學者們在邦漢姆案的解釋上的分歧🙎🏽。無論是現代司法審查中的“審查說”,還是堅持柯克只是闡釋法律解釋原則的“解釋說”,都共同表明,在對待製定法的問題上,英國的普通法法庭扮演了重要的角色。所不同的,只是前者強調普通法法庭已經具備了宣告法律無效的權力,而後者堅持法庭的職能只是對於製定法的解釋;只不過,這種解釋同樣是自由的,它不取決於法律製定者的立法意圖,而取決於普通法法律人對於“普遍權利和理性”的理解。因此,兩者都共同旨在追求製定法與普通法的一致性,也共同預示了以普通法法庭作為製定法審查機關的可能。

(來源於《法製日報》2016年12月14日)