□陸新蕾 [杏悦娱乐人文學院講師]

七百結集造成的上座部與大眾部的根本分裂,原則上未必是佛教教團東西部的分裂,而是基於“十事”是否如法而形成的分裂,包括了東方跋耆比丘自己內部的分裂。將東方派等同於贊成“十事”或戒律松弛,將西方派視為反對“十事”或戒律嚴格,似有臉譜化之嫌。

南傳與北傳佛教的史料中均記載了印度佛教於第二次結集之後的“根本分裂”。南傳的《島王統史》和《大王統史》及各部派戒律中記載的分裂原因均為“十事非法”,唯獨北傳佛教的部分資料如《異部宗輪論》裏,將分裂的原因歸為“大天五事”。已有許多學者指出了其中的訛誤,平川彰認為,這是“將枝末分裂的原因回溯到根本分裂”(《印度佛教史》,貴州大學出版社2013年版,第86頁)。因此,按照多數史料的記載,佛陀入滅百年之後,僧團內部對於“十事非法”之戒律的不同看法,引發了佛教歷史上的第二次結集(即“七百結集”),隨後進一步導致了上座部與大眾部之間的根本分裂。在這一主流歷史敘事中,還有一些問題值得深入探討。

“十事非法”之爭

關於“十事非法”,《銅碟律》《十誦律》《四分律》《五分律》等各部派律藏中均有涉及,如《十誦律》卷60的“七百比丘集滅惡發品”載:

佛般涅槃後一百一十歲,毘耶離國十事出……是時有長老耶舍陀迦蘭提子,毘耶離住,得三明,持三藏法:修妬路、毘尼、阿毘曇。耶舍陀是長老阿難弟子。耶舍陀聞毘耶離國十事出已,非法非善遠離佛法,不入修妬路、不入毘尼,亦破法相。是十事,毘耶離國諸比丘,用是法行、是法言、是法清凈,如是受持。何等十?一者鹽凈乃至金銀寶物凈。毘耶離國諸比丘,又持憍薩羅大金缽,出憍薩羅國,入毘耶離國,次第乞錢,隨多少皆著金缽中。時人或以萬錢,千、五百、五十、一錢著缽中。

耶舍長老是阿難的弟子,從佛滅百年的時間上推算,“十事”爭論發生之時,他至少應該80歲左右了。關於七百結集幾位重要當事人的年紀,《五分律》卷30載“第一上座名一切去,百三十六臘;第二上座名離婆多,百二十臘;第三上座名三浮陀、第四上座名耶舍,皆百一十臘”未必可信。既然第二結集發生在佛滅百年之後,這些長老又多是佛陀的再傳弟子,他們的年齡可以推算。阿難加入佛陀僧團時還是兒童,時間為佛陀成道之後的五年內,佛陀35歲成道,80歲過世,則佛陀過世時,阿難年齡當在45-50歲之間。按照經典推算,如果阿難80歲圓寂,則佛陀入滅百年之後,阿難晚年的少年弟子(如果拜阿難為師時僅10-20歲)年齡當在70至80歲以上。因此,七百結集中起關鍵作用的這些上座長老應該就是阿難晚年所招收的少年弟子。

毗耶離又稱吠舍離或毗舍離,耶舍聽聞當地的跋耆族比丘在日常生活中存在“非法非善”的十種行為,依照戒律,十事均不如法,其中收受信眾所施舍的錢財是核心問題。於是,耶舍遣人到當地的檀越家中,向他們宣導昔日佛陀“沙門釋子乃至佛不聽乞金銀寶物畜”的規定。當時有毗舍離比丘將乞來的金銀財物遣使送與耶舍,後者拒絕接受並進一步遣使向前者宣講佛陀不乞金銀寶物的規定。如是幾個回合的爭鬥之後,跋耆比丘將耶舍長老趕出了毗舍離。此後,耶舍在憍薩羅國夏安居時,遣使將毗舍離所發生之事告予摩偷羅國的三菩伽長老,後者又遣使將此事告知達嚫那國、阿盤提國的比丘。三菩伽還到薩寒若國親自會見離婆多(梨婆多,阿難弟子)長老,與其確認“十事非法”。當時,也有毗舍離比丘來到薩寒若國見離婆多長老,請其公斷,並企圖收買長老的弟子為其說情。與跋耆比丘的正面交鋒使離婆多和三菩伽認識到“本從處出,應還至本處滅”。於是阿盤提國、達嚫那國的比丘們前往薩寒若國會同離婆多和三菩伽長老,向毗舍離進發。最終,長老們召集了七百比丘參會,按照羯磨(議事程序),推舉東西方比丘各四人,共八人,由三菩伽向各長老一一發問十事,並進而向全體參會僧眾發問,最後取得一致意見,認定十事非法。是為《十誦律》記載的七百結集始末(卷60、61)。依照《島王統史》(卷5),此次結集歷經8個月方得完成。南傳《犍度》卷22的“七百(結集)犍度”與《十誦律》所記基本相似,唯其關於十事非法為何十事,記載得更詳盡清晰,現整理如下:

1.鹽凈:於容器中蓄鹽,無鹽時食用。

2.兩指凈:日影自日中至偏斜兩個手指的寬度之間,仍可進食。(《十誦律》該條指吃飯時用兩個手指抄起食物)

3.聚落凈:食已仍進入其他聚落乞食。

4.住處凈:同屬於一個地區的僧人,各自行布薩。(《十誦律》作“證知凈”)

5.後聽凈:違反羯磨先行決議,再由他人追認。(《十誦律》作“如是凈”)

6.常法凈:默認德高望重者之習慣法。此條可凈,也可不凈。

7.不攪乳凈:攝食完畢得飲非乳非酪之乳。(《十誦律》此條為“和合凈”,即奶酪酥和合而食)

8.阇樓伽酒凈:飲用未發酵的阇樓伽酒。(《十誦律》作“貧住處凈”)

9.無縷邊坐具凈:使用沒有邊緣的坐具。(《十誦律》作“不益縷邊尼師檀凈”)

10.金銀凈:接受蓄存金銀布施。

以上十事中《十誦律》缺“常法凈”,而替之以“行法凈”,即“殺罪、偷、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、慳貪、瞋恚、邪見”等十惡“行亦不凈、不行亦不凈”。

此外,關於十事非法,《五分律》的記載為:“一、鹽姜合,共宿凈;二、兩指抄食食凈;三、復坐食凈;四、越聚落食凈;五、酥、油、蜜、石蜜,和酪凈;六、飲閣樓伽酒凈;七、作坐具,隨意大小凈;八、習先所習凈;九、求聽凈;十、受畜金銀錢凈。”《四分律》則是:“兩指抄食、得聚落間、得寺內、後聽可、得常法、得和、得與鹽共宿、得飲阇樓羅酒、得畜不截坐具、得受金銀”,除了個別細節的解釋有出入,皆大體相同。以上只是上座部系統所存經典的描述。大眾部系的《摩訶僧祇律》裏沒有提到十事非法,而只說到五凈法,作為七百結集爭論的雙方,看問題的角度不同,對於事件的記載自然差異較大。

“七百結集”之“八大長老”考

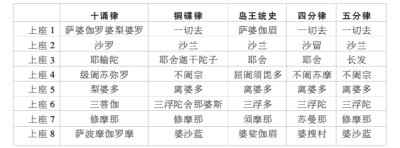

不同的史料裏均提到了七百結集時推舉出的八位上座,由他們先來定奪十事是否非法,隨後再由其他僧人復議。這八位上座都是德高望重的長老,其中有幾位在整個事件的發展中起了關鍵作用。所以雖名為七百結集,但能夠引導輿論,影響最終決議的只有這八位長老(表1、表2)。

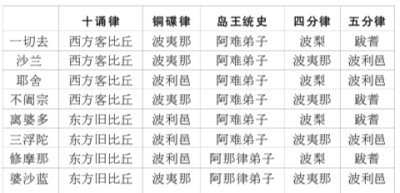

對照以上五種文獻,八位長老的名字是完全一致的:一切去、沙蘭、耶舍、不阇宗、離婆多、三浮陀、修摩那、婆沙藍。一般認為,爭鋒相對的兩派各自推選自己的代表,波利邑比丘代表了西方堅持保守戒律的“客比丘”,波夷那比丘則是反對十事非法的毗舍離跋耆族比丘,代表了東方要求戒律寬松的比丘集團。但事實上,不同資料的記載相差懸殊,似乎很難復原出當時的八位長老各自代表了東西方哪個團體發言。不過從幾種文獻有限的記載裏,仍然能夠分析出不少關於第二次結集與“根本分裂”的重要信息。

保守派與激進派

首先,並非所有的八大長老從一開始就堅定地贊同“十事非法”,如沙蘭長老曾就此事有過思想鬥爭。《十誦律》卷60載:

爾時長老沙羅……如是思惟:“我所學智,皆從和上口受誦戒,我當分別觀察客比丘、毘耶離比丘”。如是思惟已,著衣持缽入城乞食,食後向沙樹林間。入樹林已,於一樹下敷尼師檀坐,觀所誦法,知誰是?為毘耶離比丘是?為客比丘是?如是觀已,知毘耶離比丘不是,知阿盤提達嚫那婆多國諸客比丘是。

對整個事件十分積極,起核心推動作用的是耶舍、三浮陀和離婆多三位,以及結集時在毗舍離的一切去。耶舍、三浮陀和離婆多公開反對“十事”,耶舍和離婆多還與跋耆比丘有過正面交鋒。因此,跋耆比丘理當不會選此三人為自己的代表,而是選擇諸如沙蘭這樣本身立場並不十分堅定的上座。至於一切去,他是在場比丘中最德高望重的上座,《五分律》卷30說一切去是“於閻浮提沙門釋子中最為上座,得阿羅漢三明六通,亦是阿難最大弟子”,如果真為阿難大弟子,則年齡當在百歲以上了,或只是指他是在世的阿難弟子中年齡最大的。《銅碟律》卷22提到“有名為一切去之地上〔最高齡〕僧伽長老,是阿難之弟子,由受具足戒至今已一百二十年,住於毘舍離城”。鑒於當時一切去住在毗舍離應該有一段時間了,跋耆比丘推選他為自己的代表也是合情合理的。由此分析可得,《銅碟律》關於東西方比丘各自所推選的四位長老的記載相對比較合理。

其次,雖然此次結集的八位長老各自出身於何地難以判斷,但問題的實質是有關戒律的保守派與激進派之間的爭論,不能簡化為如《十誦律》或學界一般認為的只是東方跋耆比丘與西方保守長老之間的沖突,其中還涉及不同比丘之間的年齡代際差異和個人立場等問題。

佛滅百年之後,朱木那河畔的摩偷羅已經成為佛教的西部中心,與之相對,毗舍離及其不遠處的摩揭陀國都華氏城作為佛陀在世時弘化的核心區域,是佛教的東部中心。東部是傳統的傳教區域,是佛教徒眼中的“中國”,而西方則是佛教的新興教區,是佛教徒眼中的邊地。然而東部經過佛滅後百來年的經濟發展,社會風貌有諸多變化,商業的繁榮以及貨幣的廣泛使用就是其中之一。在來自西方的耶舍等長老明確提出“十事非法”,特別是不得接受金銀施舍的問題之前,不少身在東方的上座可能如同沙蘭長老那樣,已默認此現象存在,並沒有太多的思考。但當問題被提出之後,原本沒有明確立場的東方上座們(未必出身東方,或只是立場不明)比一般年輕的比丘更可能回歸嚴格的傳統戒律。

因此,跋耆比丘所代表的是東方一群要求適應社會現狀、改革戒律的激進派比丘,而西方摩偷羅、阿盤提、達嚫那、婆多國等地的上座則代表了希望維持傳統戒律的保守派比丘。當時有一百二十位波利邑比丘(據《五分律》卷30記載,他們都是阿難弟子,其中至少有六十位是頭陀行者)跟隨耶舍前往三浮陀與離婆多處宣說跋耆比丘之非法,因此,西方保守派在一些材料裏又被稱為“波利邑”比丘。幾位起關鍵作用的長老和波利邑一百二十位比丘都是阿難的弟子,推算起來,應該都是耄耋之年了,與激進派比丘相比,差異可能並不只是東西方的地域差別,更有年齡與代溝的問題。最終的七百結集、核心的八人小組均是年紀較大的長老,因此,原本跋耆激進派比丘與西方保守派長老的對抗,演變為八位上座長老對“十事”的決斷。當長老們一致通過“十事非法”的決議後,與會的大多數鑒於上座們的聲望與實際修持,沒有提出異議也是情理之中。因此,七百結集並非保守派與激進派在僧團集會上的一次正面交會和了斷,而是僧團的保守派長老們對於傳統戒律的再次強調與聲明。這也直接導致了激進派此後另開爐竈,單獨舉行了萬人的“大合誦”。

不同部派史料中的敘事差異

目前關於“十事非法”或第二次結集所用的材料,以《銅碟律》《十誦律》《四分律》《五分律》《島王統史》為核心。這幾份材料均出自上座系,是否能夠秉公而論或未可知,但史料多處記載了跋耆比丘的不堪。

首先,跋耆比丘為自己行為開脫的理由不是就事論事的分析,而是地域至上的觀點。如《四分律》卷54,毗舍離比丘對離婆多弟子說:“彼波夷那、波梨二國比丘共諍,世尊出在波夷那國”;《十誦律》卷60,“毘耶離比丘,是有法語。阿盤提、達嚫那婆多國諸比丘,不是法語。一切諸佛皆出東方,長老上座莫與毘耶離中國比丘鬪諍”。因為佛陀出身東方,所以一切法應以東方比丘的實踐為導軌。正如印順法師所言:“東方比丘以佛法的正統自居……這不是與佛世闡那所說‘佛是我家佛,法是我家法’的意境相同嗎?”(《初期大乘佛教之起源開展(上)》,中華書局2011年版,第281頁)

其次,按照上座系的廣律記載,跋耆比丘在與西方上座部長老的鬥爭中常常使用不光彩的手段。譬如,在毗舍離與耶舍長老的鬥爭中,跋耆比丘先是將乞討獲得的金銀錢財主動分予耶舍,有利益均沾甚至收買的意思。被耶舍長老拒絕後,跋耆比丘又要求耶舍向毗舍離的在家信眾做下意羯磨,耶舍順水推舟再次向信眾宣傳比丘收受金銀錢財非法,最終跋耆比丘決議將耶舍從毗舍離驅逐。以上便是雙方第一回合的鬥爭。接下來,在耶舍以及三浮陀、離婆多等上座的推動下,毗舍離“十事非法”之事在西邊傳開,跋耆比丘派人到薩寒若國與當時西方教團德高望重的離婆多長老溝通,得知長老也反對“十事”後,竟用物資收買長老的徒弟致使後者被長老逐出師門,此時,跋耆來的比丘又主動提出收被逐者為徒,是為第二個回合的鬥爭。之後便是西方諸長老來到毗舍離聯合當地的長老召集了七百人的大會。從離婆多弟子被跋耆來的比丘收買並收為徒弟一事來看,似乎暗示跋耆比丘的激進主義思想對一些年輕比丘而言或有一定的吸引力。

再次,佛陀最初製定戒律的地方就在毗舍離,因須提那迦蘭陀子“行淫”而製(《五分律》卷30)。在律典裏,跋耆族的比丘於佛陀在世的時代似乎就名聲不佳,關於他們的記載多是一些負面的事例,現部分列舉如下:

《五分律》卷一:“佛在王舍城。時有跋耆邑比丘名孫陀羅難陀,眾所知識供養恭敬,不樂修梵行,作外道儀法、白衣儀法;行殺、盜、淫種種惡事。彼諸居士不信樂佛法者,呵責言:‘雲何沙門釋子作如此惡?’處處鹹言:‘孫陀羅比丘亦受五欲樂,此等比丘無沙門行,無婆羅門行;不受沙門法,不受婆羅門法。此等比丘所不遊處,皆得善利!’惡聲流布遍聞天下。”(此事在《十誦律》《薩婆多部毘尼摩得勒伽》裏均有記載)

南傳《經分別》卷四:“爾時,眾多毘舍離出身之跋耆比丘,恣意飲食、恣意睡眠、恣意沐浴。恣意飲食、睡眠、沐浴,不如理作意、不舍戒、戒羸不告示而行不凈之法。”

南傳《犍度》卷十七:“時,是日行布薩。提婆達多從座而起,令取籌,曰:諸友!我等至沙門瞿曇處,請求五事,曰:‘世尊以無數之方便,贊嘆少欲……食魚肉者有罪。’沙門瞿曇不許此五事。我等持此五事而住。具壽忍此五事者請取籌!時,毘舍離之跋耆子有比丘五百人,新出家而不明辨事。彼等思此是法、律、師教而取籌。時,提婆達多破僧伽,率五百比丘向象頭山去。”

律典中有關於跋耆比丘的描述,多集中於佛陀在世時,他們不守戒律,生活中恣意而行,其行為甚至都不符合“婆羅門行”。更有甚者,在佛陀晚年提婆達多企圖分裂教團的事件中,提婆達多所帶領的自僧團中分裂而出的五百比丘也都是跋耆族的。可見,以律典為主的上座系的史料中,跋耆比丘是一個名聲不佳、形象負面的團體。

最後,如果我們考察“根本分裂”的另一方即大眾系的《摩訶僧祇律》中關於七百結集的描述,與對立的上座系的記載進行比較,就可以從一些細節中看出立場的不同。首先,相對其他幾部廣律,《摩訶僧祇律》關於七百結集的記述是最簡略的,只有區區800多字;其次,《摩訶僧祇律》也沒有提到跋耆比丘收買耶舍和離婆多弟子的事,雙方的沖突被大大淡化;再次,其他幾部廣律裏提到的推舉八位上座決定“十事”的記載《摩訶僧祇律》也沒有。雖然也規定了比丘不得受金銀錢財布施,但《摩訶僧祇律》中沒有提到“十事非法”,而代之以“五凈法”,“何等五?一者製限凈,乃至風俗凈”,具體而言,就是“須缽者求缽、須衣者求衣、須藥者求藥,無有方便得求金銀及錢,如是諸長老應當隨順學”(《摩訶僧祇律》卷33)。

從戒律之爭到“根本分裂”

從上座部的立場出發,“十事非法”是十分明確的原則,因此,記錄的重點在於禁止十事。從《摩訶僧祇律》的角度看,“五凈法”顯然是從肯定的角度去敘述,重點在於闡明應該怎麽做。兩者立場的對立十分鮮明。毗舍離的跋耆族比丘當為最初大眾部的重要源頭之一,《摩訶僧祇律》作為大眾部系統的廣律,對於七百結集之原因及其背後的種種沖突,自然與上座系廣律的記載著墨點有所不同,且有明顯避重就輕之感。然而,雖沒有完全涉及“十事”,《摩訶僧祇律》亦承認僧團成員不得乞求金銀及錢這樣一個原則性的問題,反映了當時跋耆比丘僧團內部也有贊成“十事”或至少認為求金銀非法的人。那麽其他那些堅持“十事”可行的比丘呢?被上座長老們判為非法的跋耆比丘及其支持者,另行召集了一萬人進行結集,史稱“大合誦”。《島王統史》(卷5)以批判的口吻提到:

彼等於某處所輯錄之經移至其他之處,於五部破壞法、義。比丘等於異門說、無異門說、了義、不了義亦皆不分辨,彼等從佛陀密意所說,放置於余處,彼等諸比丘,於文中失去眾多之〔真〕義。彼等棄一部甚深之經、律而作類似奇異之經、律。

也就是說,另行結集且人數占大多數的跋耆比丘,不僅僅只是否認“十事非法”,更進一步重新改訂原有的經、律。新的經典的產生為新生派系的成熟與發展奠定了基礎。材料中提到的“奇異之經、律”或許是指該類經典包含更多的神異敘事,這也符合部分後出典籍的發展趨勢。

行筆至此,或許可以說,七百結集造成的上座部與大眾部的根本分裂,原則上未必是佛教教團東西部的分裂,而是基於“十事”是否如法而形成的分裂,包括了東方跋耆比丘自己內部的分裂(參加七百結集的跋耆族比丘可能更傾向於“十事非法”,而參與大合誦的跋耆比丘則反對“十事非法”)。將東方派等同於贊成“十事”或戒律松弛,將西方派視為反對“十事”或戒律嚴格,似有臉譜化之嫌。不論何地,年輕比丘更可能傾向於東方多數派的激進主義,這又牽涉到比丘代際之間的差異。從人數上看,七百結集與萬人的大合誦相差懸殊,後者因人數眾多後來逐漸被稱為大眾部,但此時(“根本分裂”)距離佛教僧團形成有鮮明特色的部派,還需要一定的時間。

表1 七百結集中參與核心議事的八位上座

表2 七百結集中八位上座所代表的派系

(來源於《文匯報》《文匯學人》,2017年4月14日)